В очень большом размере

В верхней части кадра еще не до конца залитое Новосибирское водохранилище, кружочком обведена Школа №5 (в настоящее время коррекционная), а там, где через тридцать лет построят мой дом, находится один из длинных деревянных домов в нижней части снимка.

Вот снимок в близком ракурсе, сделанный года четыре назад.

читать дальше

За находку спасибо сайту shlyuz.ru

Еще снимки

Шлюз как сооружениеШлюз как сооружение

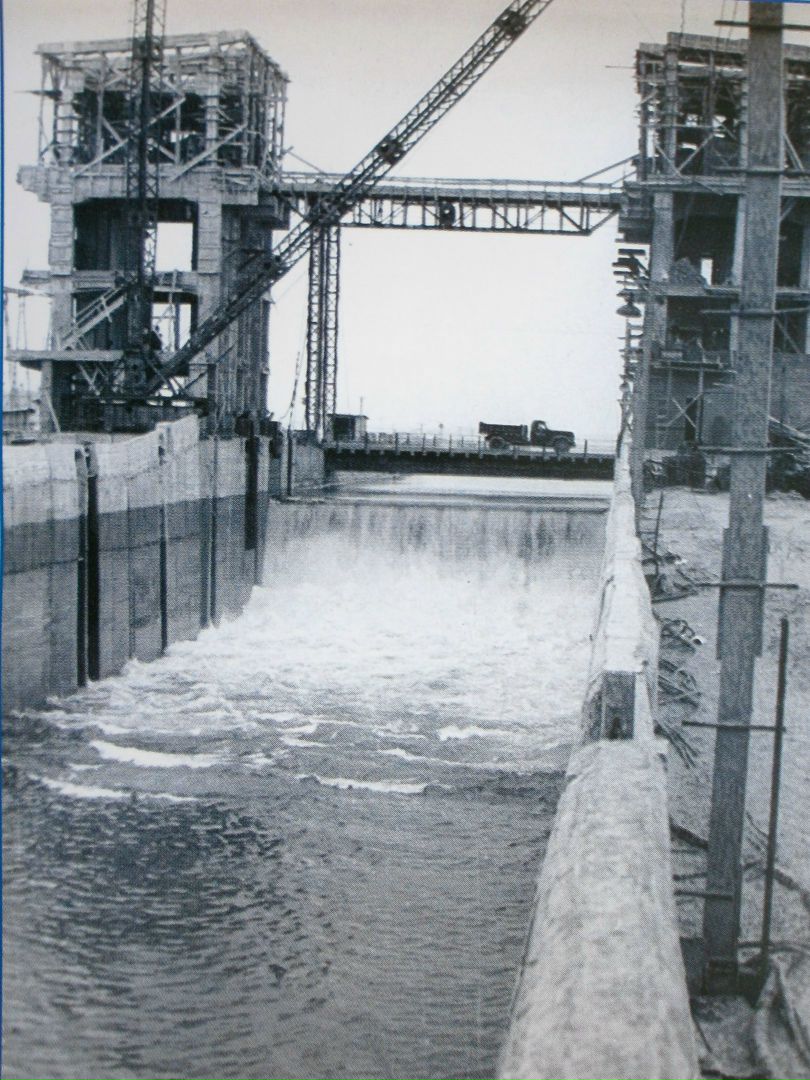

Строительство нижнего подходного канала шлюза. 50-е годы.

Шлюз 1959 вид с самолета

Наверху ленинское: "Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны".

Вместо парных башен ворота Шлюза управляются из временных домиков.

Почти современность

Комментарий старожила

Илья Старшов: Эх. Помню в начале 90-ых под этим мостом постоянно стояло ведро с солидолом. И мы всей велосипедной бандой приезжали туда на ремонтно-смазочные работы.

А работал в этом здании супер-дядька ( к сожалению, не помню как зовут), постоянно звал нас в гости, рассказывал о назначении всяких кнопочек и угощал вкусняшками! 🙂 Как же давно это было...

Шлюз как поселок

Шлюз как поселок

1953, направление от "якоря" в сторону "Нии Систем".

чуть шире

Амбулатория находилась напротив бани, сейчас на этом месте детская игровая площадка.

В июне 1953 года была сдана в эксплуатацию школа № 121, а в сентябре начались занятия. В 2018 г. школа отмечает 65 лет. Ныне в этом здании коррекционная школа №5.

Вид на улицу Сталина (авт). Ныне на поворот улицы Русской, где сейчас стоит дом № 11

Магазин на Гидростроителей

Водонапорная башня

Комментарии старожилов

Валентина Козлова: это на фото башня смотрится так близко к Каспию, на самом деле она была дальше. Вспомни, что такого резкого обрыва тогда не было, землю срезали при строительстве девятиэтажек, и магазин оказался "на горке", а тогда там была дорога для машин, подвозивших товар к нему. Башня стояла на самом высоком месте посёлка около столовой, где сейчас Русская 13 (примерно где 1 подъезд). В начале 60-х башня была заброшена, мы там играли, в середине 60-х её снесли.

Олег Бородин: Я эту башню уже не захватил (живу с 68 г.). тем более. что мы жили внизу, на Шлюзовой. Там были другие достопримечательности: сарайки. котлованы с водой и пр. Позже, когда клуб остался пустой, он стал предметом наших обожаний, пока не сгорел в августе 73.

Нынешняя улица Русская

Строящаяся баня, ныне в этом здании Почта России и Сбербанк.

Комментарии старожилов

Олег Бородин: Баня там была и в 50- е. и в 60- е и так далее годы. И веники продавали, и мочалки, и пивко. В будни народу практически не было: так, дедок- другой забредут фронтовые рубцы погреть, да мы, пионеры и комсомольцы время скоротать. Иной раз и гитарку с собой прихватывали.

Валентина Козлова: В 60-е годы на втором этаже некоторое время располагались домоуправление и группа продлённого дня школы 121. А Сбербанк там находится с октября 2008 года.

На месте этого детского сада сейчас стоит дом № 7 (ул. Тружеников).

Комментарии старожилов

Валентина Козлова: "Тубик" был напротив бани. Сначала это была амбулатория, позже - в 60-х г. -больница, но реабилитационная туберкулёзная для детей и взрослых. Пациенты больницы свободно ходили по посёлку, с детьми мы общались, т.к. жили рядом (Гидростроителей, 6, на фото № 6). Наш сосед работал в больнице врачом-рентгенологом. Так что ничего страшного в этом не было. Сейчас на месте тубика - детская площадка. На фото : 1 - клуб "Энергия", 2 - школа № 5, 3 - баня, нынешний сбербанк, 4 - Тубик. С 5 - детский сад с фотографии, 7 - сегодня ЖЭУ, в те годы - жилой дом.

Олег Бородин: А где Тружеников, 9 были ясли. Ещё стояло отдельное здание (на части территории современного 156 детсада), где была средняя группа.

Валентина Козлова: А в начале 60-х в фойе яслей справа от входа стояло большое чучело медведя (почему-то), мы ходили на него смотреть. А в здание средней группы сада в начале 70-х были переведены ученики начальных классов, т.к. 121 школа была перегружена, и занятия шли в три смены. Наш 10-й А и 10-й Б занимались в кабинете директора и в учительской, а они по площади небольшие и смежные. Это было весело!😂

Олег Бородин: Мы в первом и во втором классе во вторую смену по очереди занимались: одну четверть- "ашники", другую- "бэшники". Одно из ярких воспоминаний той поры- хлеб с котлетой из школьной столовой. Котлетки была длиной с половину куска хлеба, его отламывали и оставляли в столовой, остальное- в рот.

Со слов старожила Шлюза Иванова Л., лесозавод находился в районе Гиганта

Воспоминания старожилов

Елена Каньшина: Мой отец там работал но находился он на месте институтов

Олег Бородин: Прямо вдоль дороги (слева по ходу движения в сторону Бердска- теперешний "Гигант") был забор, окрашенный в густо- зелёный цвет. Выше него круглый год торчали доски и брёвна. Затем располагалась база УПТК "Сибакадемстроя".

Вид на Правые Чёмы с моста через канал, стоят уже почти все дома из моего детства, на мосту еще нет ограждений.

Добавка исторического

Старожилы утверждают, что исторический фарватер Оби находится в непосредственной близости к шлюзу: эти предположения подтверждаются фактами. Когда рылся котлован под это гидростроение -- находилось немало остатков глубокой древности, подтверждавших, что они могли быть у берега реки... Те же кости мамонта, черепа животных, обтесанные водой камни...

Все эти предметы, представлявшие археологическую ценность, сносились в кабинет начальника правобережного строительного управления. Потом были переданы археологам.

Подобные шлюзу гидротехнические сооружения необходимо покоить на коренных породах. В случае со шлюзом Новосибирской ГЭС все идеально совпало: он "сел" на мергелистый скалистый грунт на глубине 30--35 метров.

Весьма удачным получился и выход в Обское море. Специалисты гидростроения подтверждают: другого места для шлюза подобрать просто нельзя.

Строительство проходного канала -- шлюза началось в 1952 году. Предполагали канал выработать в отвал шагающим экскаватором. Однако дело скоро не пошло: просчеты допустили проектировщики. Дело в том, что грунт, предназначенный для выработки, оказался сильно насыщенным грунтовыми водами. И был, в основном, песчаный. Выработка то и дело вновь заполнялась водно-песчаной смесью.

Пришлось эту проблему весьма обстоятельно обсудить. В результате было принято решение: вокруг гидроузла вырыть пять глубинных водопонижающих скважин, откуда с помощью насосных станций откачивать воду. Решение оправдало себя.

На всем же протяжении канала -- до впадения в Ельцовке в Обь -- работали пять шагающих экскаваторов, было много другой техники -- до 20 скреперов, больше десятка бульдозеров.

Особенно много грунта было выбрано в месте расположения шлюза -- там была возвышенность. А сколько же кубов земли передвинули строители? Точной цифры никто из бывших строителей мне назвать не смог: такого счета не вели. Миллионы. И весь ответ.

Задача стояла достаточно сложная: в 1957 году открыть движение судов через шлюз. К навигации. Напомним, что в 1956 году состоялось перекрытие Оби, и движение в верховье реки было приостановлено.

В то время здесь, на шлюзе, трудилось более тысячи человек. Временами численность работающих увеличивалась, в том числе и за счет заключенных. Для возведения шлюза была создана целая строительная структура: мастерские, арматурный цех, завод ЖБИ, котельная, растворный узел. Силосные банки для цемента и до сих пор возвышаются на территории сегодняшнего ЗЖБИ-1.

Основание шлюза бетонировалось блоками до 500 куб. м и 3 метра толщиной. Причем, каждая такая подушка должна была укладываться не более суток. И при этом должна была обогреваться снизу и сверху. Для этого сооружались целые конструкции, которые удерживали тепло. Бетон в них подавался через люк.

Совершенно очевидно, что такая сверхважная кампания должна была сопровождаться высокой организацией и слаженностью всех служб, обеспечивающих бетонирование. Фактов срывов процесса бетонирования, браков или чего-то другого, не позволившего выполнить намеченный план работ в срок, -- не припоминают. Отношение людей к работе, порученному участку, как это не покажется сейчас, было на высочайшем уровне.

Кстати. Анатолий Емельянович Московченко приехал на строительство шлюза, куда он был назначен начальником правобережного строительного управления, со среднеазиатской стройки -- Чирчикской ГЭС, уже достаточно опытным гидростроителем. Прошел хорошую школу у хороших учителей: интеллигенции старой закалки. И это дало ему основание со всей полнотой судить и сравнивать людей этих двух строек. И вот его мнение.

-- На шлюзе, в основном, работали вольнонаемные. Люди прибывали на строительство ежедневно. Вечером я лично с ними знакомился: хотел знать, что за люди приходили на стройки. Сначала вновь поступивших определяли на работу не по прямому назначению (хотя как посмотреть) а строить для себя жилье. Ибо за каждым из них стояли семьи и надо было их определять по-настоящему.

С людьми работалось легко. Люди хотели работать и зарабатывать. Материально положение работающих, было видно, росло. Если в начале строительства основной "выходной" одеждой была новая телогрейка, валенки, то чем дальше, тем больше появлялось людей в "новой униформе" -- серое пальто с серым каракулевым воротником. И к концу строительства редко кто в телогрейке позволял себе прийти на то же собрание.

Текучести кадров практически не было: без уважительных причин люди со стройки не уходили.

Хочется им всем низко поклониться, -- заключил нашу беседу А.Е.Московченко.

В 1957 году, к началу навигации, как и планировалось, первые суда пошли вверх и вниз по Оби. Шлюз заработал. Комплекс Новосибирской гидроэлектростанции заработал полностью.

В. Гребенник, "Академстроевец", август 1993 г.

http://szmn.sbras.ru/HBC/1998/n15/f5c.html

@темы: Красота мира, Новосибирская область, Краеведение, Фотографии, Интересное, История